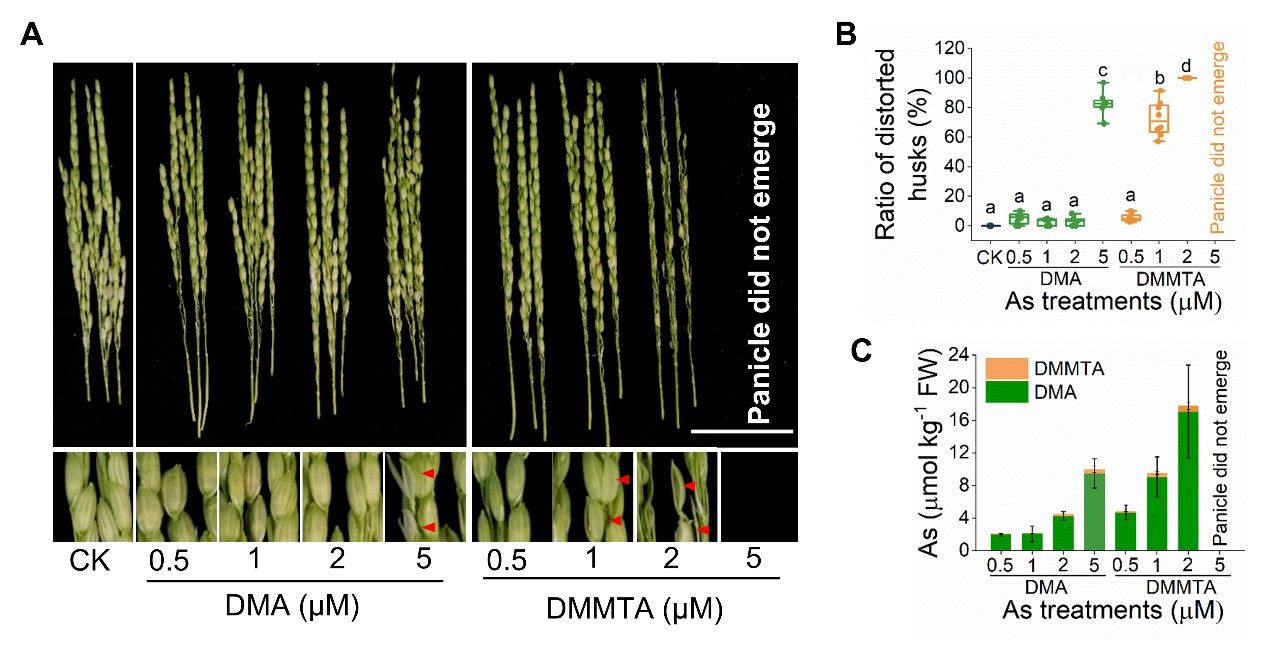

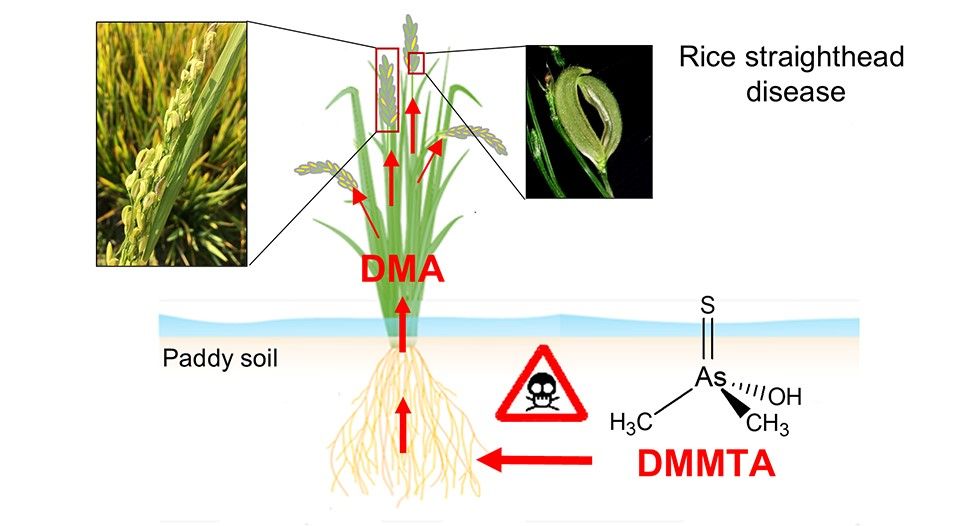

稻田土壤中的砷不仅通过食物链威胁人体健康,还会抑制作物生长,导致减产。其中,有机砷化合物二甲基砷(DMA)对水稻具有强生殖毒性,可诱发水稻直穗病。该病害是我国长江中下游地区常见的水稻生理性病害,多发生于水稻孕穗末期,表现为抽穗后籽粒无法灌浆结实,或形成小青粒,颖壳畸形、呈鹰嘴状,穗部直立(图1),严重时甚至无法抽穗,造成产量大幅下降甚至绝收。该团队前期研究证实,水稻颖壳中过量积累的DMA是导致直穗病发生的主要原因。

图1.水稻直穗病症状

环境中砷的形态多样,稻田土壤中主要包括无机五价砷(As[V])、无机三价砷(As[III])、二甲基砷(DMA)和单甲基砷(MMA)。近期研究发现,土壤溶液中还存在二甲基单巯基砷(DMMTA),其为DMA巯基化产物,含量可达DMA的60%左右。由于巯基化可能进一步增强砷的植物毒性,DMMTA是否参与水稻直穗病的形成尚不明确。

近日,南京农业大学汪鹏教授团队在“Environmental Science and Technology”以封面文章发表了题为“Dimethylmonothioarsenate (DMMTA) is a potent arsenic species causing rice straighthead disease”的研究论文,揭示了DMMTA对水稻的高毒性及其诱发水稻直穗病的风险。

研究显示,DMMTA对水稻的毒性远高于As(V)、As(III)和DMA,其对水稻生长的半抑制浓度较其他砷形态低一个数量级。与DMA相比,DMMTA更容易被水稻吸收;与As(V)和As(III)相比,DMMTA则更易向地上部转运。因此,在这四种砷形态中,DMMTA最易在水稻地上部积累,且在转移过程中大部分都被脱巯基转化为DMA。抽穗期水稻经DMMTA暴露后,颖壳中DMA积累量更高,直穗病发生率显著上升,其诱发该病的潜力约为DMA的5倍(图2)。

图2. DMMTA诱发水稻直穗病。(A)水稻幼穗表型;(B)水稻直穗病发病率;(C)颖壳砷形态

进一步对土壤孔隙水中DMMTA含量及其与DMA的比例分析表明,在实际稻田环境中,除DMA外,DMMTA是另一个诱发水稻直穗病的关键因子。研究还发现,施加硅肥可有效缓解DMMTA引起的直穗病。

图3. DMMTA诱发水稻直穗病机制

综上所述,DMMTA作为稻田孔隙水中对水稻毒性最强的砷形态之一,更易从土壤迁移至水稻地上部积累。其在水稻体内转化为DMA,具有很强的诱发水稻直穗病的潜力,对水稻安全生产会构成威胁。因此,这一新型砷形态的风险应引起广泛重视。

南京农业大学徐仲瑞副教授为论文第一作者,汪鹏教授为通讯作者。研究生刘文艺、叶康、毛敏,博士后高阿祥、戴军,陈川副教授和赵方杰教授共同参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金国际合作重点项目资助。

文章链接://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.4c11945

微信公众号

微信公众号